要是香港華人有過曾經真心臣服外國人時期的話,那也早就過去了。人多勢眾,心理上他們只會是與日俱增地強大。他們大半數人都比較年輕、又以男性居多,且都是在香港出生的,就在英國人已經準備要離開這地方之際,可以感覺到這些華人正完全把整個殖民一套從腦中驅出。

畢竟,他們始終是華人,對他們而言,這個直轄殖民地不過就是個很幸運的便利而已。我敢說,即使他們之中最反共的、心最偏向西方的人,想到香港要歸根,多少都還是會感到有滿足感的。

香港青年:終於從華人的包袱和顧忌中解脫出來

我們已經窺看過他們的富者與貧者,但現在他們最大的力量卻是在於那些年輕人,受過教育、聰明、現代化、很進步的中產階級。這是英國人經過半個世紀開明教育之後終於實現而存在的,完全不像中國本身的任何產物。

你可以在每個地方見到這樣的年輕人。不妨假想坐在航往離島渡輪上層的一群大學生——這艘星期六上午的渡輪正載著他們到某處,要去遠足一天並野餐。他們都是非常生氣蓬勃、整潔、有禮貌而且興致勃勃很投入的年輕人,講話很大聲,開懷大笑,加上鮮豔藍背囊、運動鞋以及隨身聽收音機,完全就是個摩登樣,而且如果你跟他們搭訕聊起天來,就會發現他們在情緒上也很放得開。

他們可能還顯得比同齡西方青年更實際、更精打細算也更篤定,但依然照例遠比西方青年注重家族。但他們絕不是像那個老掉牙的香港謠言所說只注重金錢,而且尤其值得注意的是,他們並不把僵化社會裡儒家那套老觀念放在眼裡。

他們跟歐美青年比起來,理想化的程度一樣,不比他們更甚,也不比他們更遜,所關切的也是平衡得當的人生,既顧及賺錢需要,又能運用得開心。有的渴求權力,有的中途退學,有的老老實實埋頭苦幹,有的整天夢想。

總而言之,他們這代就跟在世上任何地方的年輕人一樣,終於從華人的包袱和顧忌中解脫出來。

起碼我認為他們是這樣的。不管我在哪裡遇到他們,他們都給我這種印象,不過歷史說不定也會證明我是錯的。二十一世紀可能會發現這些年輕人又回復了祖先那套,又或者順應了共產黨的要求規定,因為再也沒有什麼比華人精神更能屈能伸的了。

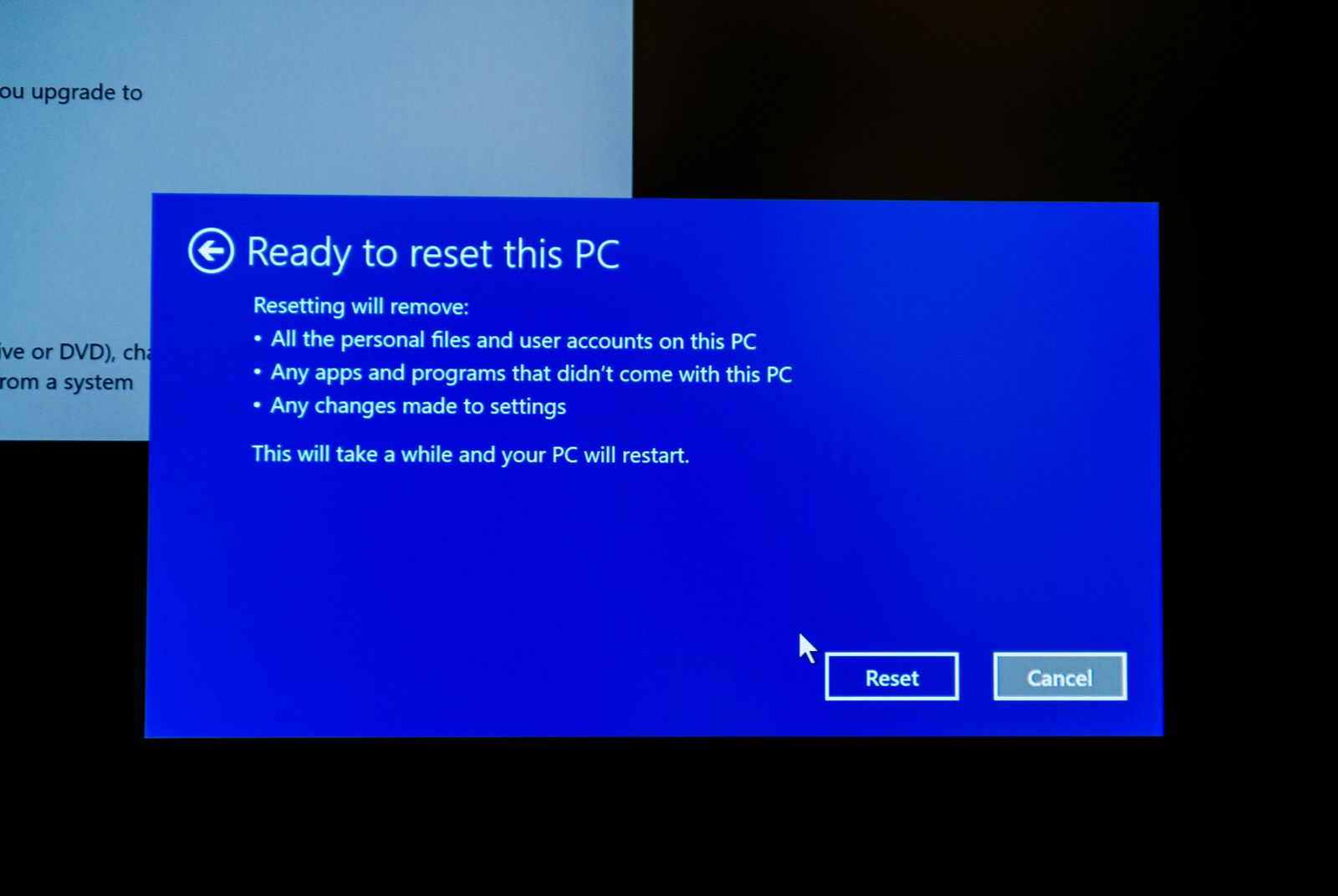

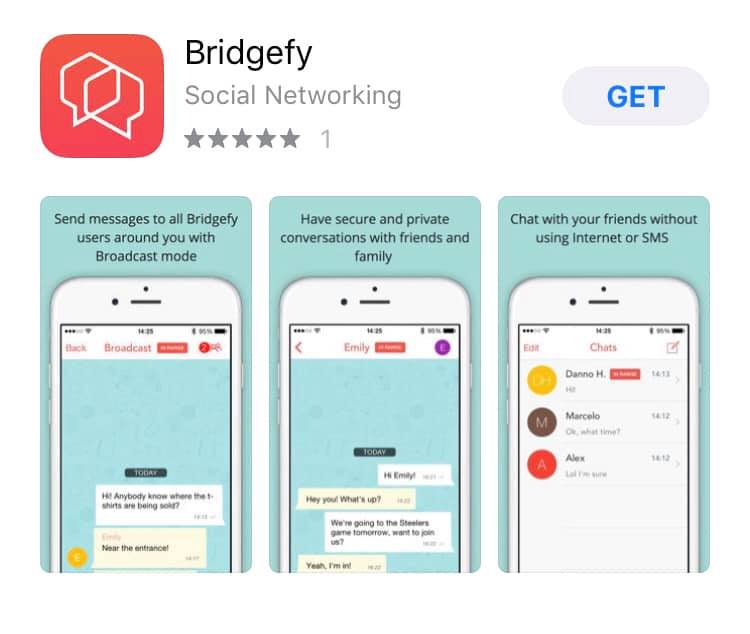

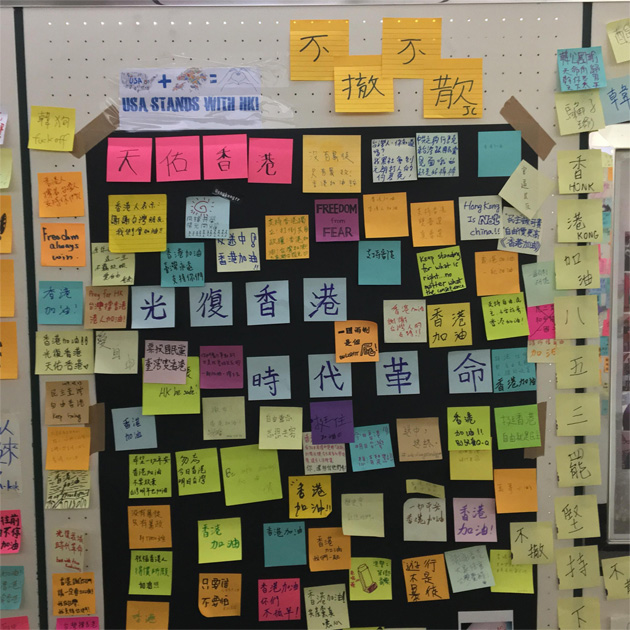

【延伸閱讀】上街頭抗爭前,網路公民須先學會的三種個資保護技巧

香港對中國的提醒與帶頭作用

香港面積只有它龐大主體國的九千分之一,經常被喻為中國皮膚上的寄生蟲。有時從太平山頂眺望大陸那邊,可以感受到九龍山區後方,就是中國宛若無盡大地的開始之處,這片大地伸向遠方直到西藏或蒙古。

在我看來,中國那些領導人眼中的香港,必然也不過像是皮膚上惱人的癢處差不多。然而這個明喻卻是不實的。香港的角色從來都不是被動或僅是過度活躍而已;這個殖民地曾經是很多更強大勢力的中介,在跟中國打交道時,它也盡其所能以赴。

它在歷史上大部分時候是具威脅性多過受到威脅;從一開始,它就反抗中國的法律和傳統,無論是跟天朝皇帝有關的、或者是在禁止輸出中國技術給外國人方面。它一再成為攻擊中國大陸的基地,並在1860年額爾金勛爵侮辱滿清時發揮至極,還有在摧毀北京避暑山莊時。

的確,整個19世紀期間,這個殖民地一直鄙視中國。1895年,在中國最慘痛和受辱的這個世紀的末期,據怡和洋行耆紫薇的觀察,他說,「我也難說究竟寬容對待中國會不會對中國是件好事;因為這樣一來它可能會好了瘡疤忘了痛,忘掉了逆境以及至苦帶來的教訓。」

無論時局是好是壞,西方一直從香港監測著中國,這個殖民地向來都是針對大陸的諜報與政宣活動基地。今天聳立在這個殖民地空中探測的電子大天線和碟式天線,其實都是位於英格蘭喬丁漢的通訊總部的前哨,也是英美遍布全球竊聽系統的部分。其他則是英國廣播公司華語節目的定向天線,用來對這個人民共和國最偏遠的角落廣播的。

即使是今天,對中國事務報導最全面的,是在香港的媒體,無論是用中文或英文,很多版面都專門用來報導北京的全國人民代表大會的會議,無數條新聞都留下了紀錄,而這些在人民共和國內卻是永不會見天日的。

在北京或廣州的敵對主權也慣常在這裡,在英國旗幟的掩護下,做他們的顛覆準備功夫;擁護共和政體者對抗滿清,共產黨對抗國民黨,國民黨對抗共產黨。

周恩來於1927年在香港尋求庇護,那是他在中國興起到掌權過程早期的事;而當時在台灣仍然夢想著反攻大陸的國民黨威權,也向來用香港做為基地,方便他們在南中國搗鬼。很多敗北的軍閥也曾撒退到香港來計畫捲土重來——例如最著名的「將軍」李福林,帶著九名妻妾住在新界一座堅固設防的豪宅裡,過了很多年儼如南面王的奢華生活。

西方帝國主義向來既是發展的工具、也是用來剝削的武器,而香港也不斷投射新生命力到奄奄一息的龐大中國去,無論好壞。因為它持續不斷施壓尋求跟中國做生意的管道,而漸漸打開了這個國家,使它走進現代化的現實世界中。

後來香港的商人和銀行家,也在中國本身的工業革命上扮演了帶頭角色,雖然成績不過爾爾。他們認為中國正在向西方的輸出開放龐大新市場,還有其廣無比的投資良機。

雖然他們免不了要在中國烏煙瘴氣的貪污腐敗、重重障礙、無知和誤解中摸索前進,但仍不斷敦促遲鈍的滿洲威權邁向進步。而香港也不大像讓中國發癢的寄生蟲了,倒像是會螫人的黃蜂,嗡嗡發出鳴聲,不時螫一下這個昏睡巨人,好讓他醒來。

大量金錢從香港注入了大陸,除了投資的金錢之外,中國政府也一再向香港貸款,香港匯豐銀行變成了北京的最大勢力之一。有好幾年,中國所有關稅都是直接付給匯豐銀行,而中國在1935年放棄銀本位制度時,所有交出給政府的白銀都是儲存在匯豐銀行的地窖裡。

軍閥也來到香港來籌款打他們的仗,1930年代中國抗日戰爭時,70%的中國軍費是經由這個殖民地轉過去的。

氣壓調節室:孫逸仙的革命靈感來自於香港

「神仙洞府」是19世紀中國學者魏源對香港的形容,中國學者經常以客套與詩意的誇張來表達他們自己,但無疑地,中國人向來也對香港的精湛技術以及快速的轉變感到驚訝。

早在1845年有個廣州高官,曾經寫了一首稱道這個殖民地的頌詩,形容它是建在岩石上的白色皇城,建築在晨光中閃耀——「然而不久之前此地只見髒亂漁家陋舍,如今安在?——似秋天離去的燕子般消失了!」

香港曾經是邊界彼端與海岸以北的中國最有力的榜樣。中國見到這個殖民地,就跟見到現代化本身的體現差不多,而這個小殖民地和那龐大共和國之間,在物質成就上的強烈對比,也會造成一種激勵——香港平均每22人就擁有一輛汽車,中國卻平均每一萬零220人才有一輛!

中國在管理技術、建設上,在建築、金融方面,都向香港看齊。電腦時代絕大部分是通過香港才在大陸開展的,外界簽約時不可或缺的公司法概念,本來是共黨中國完全不懂的,也經由香港的法律社群而逐漸滲入了中國。

尤其如今在這個人民共和國裡陣陣復甦的資本主義意識形態,也在香港找到了就近的榜樣,幾乎是難以視若無睹。

幾百萬共產黨同志都在香港有親戚,其中很多更到過香港、見識過這地方,話說回來,歷史也證實了中國向來都不曾擺脫過香港模式。當年孫逸仙這個在香港求學的醫學院學生,就是在此地醞釀出那些推翻君主專政以及驅逐天朝王國、終而建立起強國地位的種種想法。

有段時間因為認為他會危及香港的太平以及良好秩序,所以禁止他入境香港,但25年之後,他卻在香港大學告訴一群聽眾說:他的革命靈感就是來自於香港本身——他深深受這個殖民地井然有序的平靜與安全保障所影響,比較起來,50哩之外位於廣東省的家鄉卻處於失序和沒有安全保障中。「兩個政府相異之處令我印象深刻……。」

我想,大概除了最民智未開或最偏遠地方的鄉下人之外,其他所有中國人都知道香港。它是擴及全世界各大小華人社群的大中華圈中的大都會,這個非正式的遼闊帝國裡,每個角落都跟這個殖民地有親友或經濟上的聯繫:匯往大陸家鄉的款項是經由香港轉寄的,大中華圈的國民也經常途經香港進出大陸,於是香港成了候見室,或者更該說是氣壓調節室,大中華的人潮──也就是人民共和國界定的「海外華僑」川流不息經此出入大陸。

革命前後:遼闊靜默充滿強制力的祖國

然而話說回來,就算香港這400多平方哩的彈丸之地對中國產生了驚人的大影響,人民共和國370萬平方哩面積對香港更具有赫然壓倒性。

就實體而言,無論在這個殖民地哪個地方,都擺脫不了中國,也無法忽略這個事實:香港在地理和地質上都是屬於中國的一部分,不但大部分的用水有賴於這個龐大鄰居供應,連大部分糧食都是。

當我從太平山頂眺望,審視景色,發現望著這片海陸交織的全景時,很難分得出哪些島嶼和山巒屬於英方,哪些屬於中方。

在華人心目中,香港一直就是中國的一部分,中國就是中國,傳統上每個中國人也只能是個中國的國民,因此外國人來中國占領了一小塊地方,這占領是不會讓這地方跟它祖國疏遠的。

自始至終,各政權下的華人表現的態度通常都是推託敷衍,很少為香港大動肝火,而採取讓這最後的不平等條約逐漸失效而告結束——開啟1984年談判的也是英方,不是中方。

讀香港歷史,有時我不免有一種感覺:割讓這個殖民地給英國人,有點像是給一個倔強對抗小孩玩具,只不過為了哄他平下氣來。當然也有過很長時期中方索性就由得事情擱在一旁,似乎也不怎麼擔心香港的地位。通常他們是實質上無能為力做任何事情,但其他時候似乎就是奉行漠不關心政策。當他們真的插手管這個殖民地的事務時,大多是拐彎抹角的,卻不見得總是無效。

1911年的革命推翻了滿清,民族主義在中國高漲,這時也突然出現了連串華人侵擾香港的事務,包括官方的和非官方的。這個殖民地在之前已經很盡力置身在外,免受顛覆活動的連累,這也就是為什麼孫逸仙在1886年被香港驅逐出境——他苦口婆心跟英國人說他只是試圖要「把我的苦難同胞從奴役下解救出來」,但英國人卻不為所動。

不過在君主制度崩潰之後,香港卻發現本身被捲入得更深,絕大部分的華人都熱中起革命來,而且也真的認為要推翻英國的殖民統治革命才算完滿,結果滿清的結束反倒引起了香港首次真正的政治騷亂。

1949年中國的共產黨革命又再度扭轉了兩邊關係,派了幹部帶著他們的小紅書蜂擁到香港,為這個殖民地拖長又混亂的最後一幕設定了場景。

雖然英國政府是率先承認這個新的共黨政權者之一,然而在人民共和國與西方衝突的不安歲月裡,它照樣在這個殖民地施展了很多種挑釁、煽動。1962年五月,那時中國的情況特別惡劣,在完全沒有預先示警之下,中國就突然放出了七萬名難民越過邊界,使得這個殖民地的食物和住屋資源陷入嚴重不足。

1967年,駐北京的英國大使館遭到文化大革命的激進分子砸搶,受到邊界彼端事件的激勵,香港也出現了前所未有最暴力的暴動。暴民在街上遊蕩,搖著紅旗,手揮《毛語錄》,在港督府大門外串聯了幾千人,而大門則貼滿了宣傳標語。

那時也到處有放炸彈事件,焚燒汽車,據說還有許多不利的信息從共黨政治局傳到港督這裡,於是出現了一個很出名、又有彈性的香港傳說——也就是,每個到港訪客例必聽到這個說法:毛澤東只要在北京拿起電話就可以叫英國人滾出這個殖民地。

緊張的外僑以為香港就快完蛋了,還有一段時期看來到了乾燥季節時,中方可能會拒絕供水給這個殖民地,以此來迫使英國人放棄香港。

結果像以往一樣,很準時地在十月一日那天,電話從邊界彼方打來了,傳來了那位平靜如常的謀畫者聲音,問說這個殖民地是否已經準備好要關掉活塞,這真是香港有史以來大大鬆了一口氣的重要時刻之一。

時候還沒到,中方還沒有意願要在他們那個歷史時刻收回香港,而他們的代行干預只不過是一種顯顯顏色的手段。也許他們是希望迫使香港政府為息事寧人而做出些丟臉姿態,事實上他們就這樣迫使澳門政府做了,但如果他們有此意圖的話,卻並未如願以償。

一切事務又恢復了原有的正常狀態,接下來的十年裡,中國繼續保持禁止幾乎所有外國人入境,而遊客最刺激的旅行之一就是去落馬洲看看,這是一座山丘,頂上有一所警察局,可以從這裡眺望西北部廣東省的平野——在當年看來,完全就是個太平無事、鄉野風光的地區,使得中國看似最後一個淳樸之地,偏遠又永遠遙不可及。

附近小路兩旁都是賣紀念品的攤販,這些流動小販所出售的不僅是常見的扇子、草編蚱蜢、陶瓷神像,還賣毛主席的小紅書;我還很清楚記得這地方所留給我那種離奇又可望不可及的心癢感覺,小販一個接一個拿這本冊子在我眼前晃著,而他們背後遠方則是那個遼闊靜默充滿強制力的祖國。

書名:香港:大英帝國的終章(Hong Kong: Epilogue to an empire)

作者: 珍‧莫里斯

原文作者: Jan Morris

譯者: 黃芳田

出版社:八旗文化

出版日期:2017/05/04