花白短髮、白襯衫配長版黑外套,渾身散發俐落極簡的中性美,美國跨界藝術家安德森(Laurie Anderson)閃著一雙明亮的眼,拿起麥克風,用幾乎是氣音的悄悄話語氣向大家問好,「這是一場『非常私密的』記者會。」據說因為台北天氣轉涼,加上前晚入境隨俗吃了麻辣鍋,記者會當天早上安德森的聲音就沙啞了。雖說是意外,但透過電流傳輸轉換,播放猶如咬耳朵的親暱語音,本就是安德森的拿手好戲。聽著她低緩輕柔的聲音,說著關於VR(虛擬實境)的創作心情,誰會想到眼前是位年屆70的超大齡藝術家?

有著自由靈魂的美國跨界藝術家安德森,做音樂、拍電影、寫詩、出書、開畫展,現在70歲了仍繼續和台灣科技藝術家黃心健合作,明年還有新書和新創作計劃要發表。她說,能夠不斷跨界的關鍵在「故事」。(北美館提供)

有著自由靈魂的美國跨界藝術家安德森,做音樂、拍電影、寫詩、出書、開畫展,現在70歲了仍繼續和台灣科技藝術家黃心健合作,明年還有新書和新創作計劃要發表。她說,能夠不斷跨界的關鍵在「故事」。(北美館提供)

回顧安德森的創作經歷,忍不住撟舌大嘆「怎麼她什麼都會啊?」5歲學小提琴,研究所時修習雕塑藝術,30歲開始自行研發改良電音小提琴等科技藝術工具,會5種語言(還不包括腹語),身兼音樂詞曲創作者、歌手、攝影師、畫家、影片製作人、詩人,還曾當過策展人、劇場導演,34歲時創作的單曲《O Superman》意外登上英國流行音樂排行榜亞軍,55歲成為美國國家航空暨太空總署(NASA)第一位駐署藝術家,70歲和台灣科技藝術家黃心健發表合作的VR作品《沙中房間》獲威尼斯影展頒獎肯定,明年還有新書和新創作計劃要發表。

到底這位跨界奇才有何祕訣,可以悠遊穿梭在領域之間?

安德森:用「故事」跨界

安德森說,「把各界融合起來的關鍵是『故事』。什麼都有故事,音樂、雕塑也有故事。重點是,文字和故事如何在各種媒介(media)裡被使用,」她說,「在旁人眼中,我似乎一直跳來跳去,但其實我是始終如一的,我說故事。只不過有些故事適合用唱的,有些適合畫出來。」

那用VR會說出什麼樣的故事?

不枉自己也是作家的身分,安德森當場替VR的故事,說了一個故事:「我和心健之前有個計劃叫『開心手術』。參與計劃的觀眾會感覺自己正快速通過醫院走廊、撞開手術門、進到手術間,然後停了下來;你看到身旁的手術刀、聽到旁邊的人在講等下要動的開心手術。你突然意識到他們在說的就是『我』的心臟手術。刺眼大白光中,出現幾張戴口罩的臉俯視著『我』,聽見氧氣罩下『我』的沉重呼吸聲,接著『我』的視覺開始變模糊,他們切開『我』的胸腔,把『我』的心臟放在胸上。這時,主治醫師看看手錶說他必須走了,然後就真的帶著他的醫療團隊走了……。這就是一種打開你的心的方式,每個故事都在打開你的心。使用VR,可說是採用很血腥的方式打開你的心,所以我認為VR與藝術相結合,是一種很棒的說故事方法。」

進入《沙中房間》:我在飛?「我」在飛!

故事用聽的不過癮,很棒的故事要用體驗的。

戴上VR眼鏡、耳罩,兩手同時扣下控制器的扳機,進入《沙中房間》——

浮動的星雲撲面而來,擦身而過時才發覺原來是成群白亮的英文字母閃耀如星。耳畔響起安德森富有磁性的聲音,用英文提醒著,別忘了看看後面,還有下面。低頭看去,看不到自己的下半身,看到的反而是一根又一根自深淵中擎天矗立的黑色方柱,上面寫滿了潦草的白色粉筆字,轉身回看,雲天白日愈退愈遠了。沒錯,你在飛。

不對,不是坐在凳子上嗎?兩腳都還踩著凳子下方的橫木上。

不對,你還坐著,但「我」正飛向一個灰暗未知的夢。

《沙中房間》裡共有8個房間,主題各異,安德森在每個房間裡說的故事也不一樣,任「我」選擇。

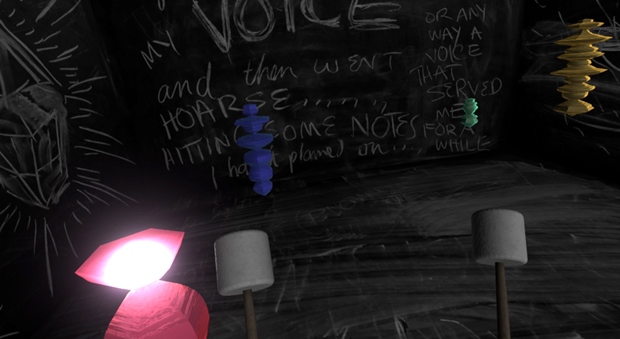

《沙中房間》像是黑板與粉筆字構成的記憶迷宮,觀眾戴上VR眼鏡可以穿梭其中,體驗各種房間裡的故事和互動效果。(北美館提供)

《沙中房間》像是黑板與粉筆字構成的記憶迷宮,觀眾戴上VR眼鏡可以穿梭其中,體驗各種房間裡的故事和互動效果。(北美館提供)

飛進「寫作之房」,像按住一罐噴漆那樣,扣住控制器的扳機,成串的白色字母被噴寫在黑板牆上,寫字變得像在塗鴉。字母掃過地面畫上牆壁繞一大圈再橫越天花板,短短幾秒就創作出一部圖文並茂但沒人看得懂的天書。過了幾秒,剛寫下的粉筆字就消融在空中,不見了。

再飛入「聲之房」,只要一邊扣住控制器的扳機,一邊唱歌、大叫、說話,就會看見聲音長出來,長成一尊尊顏色鮮豔的立體雕塑。若房裡已有其他雕塑,敲打它們,會聽到前幾位觀眾留下的聲音:或是一聲靦腆的「嗨」,或是幾句五月天的名曲《愛情的模樣》。沒想到,在VR裡,「我」失去了自己的形狀,卻看見聲音的模樣。

在「聲之房」唱歌、大叫,可以把你的聲音做成有形有狀的立體雕塑。(北美館提供)

在「聲之房」唱歌、大叫,可以把你的聲音做成有形有狀的立體雕塑。(北美館提供)

受訪時,安德森聊起「聲之房」背後的故事:上世紀70年代的貝爾實驗室,除研究電話與通訊科技外,也研究所有關於聲音的傳遞、記錄,與播放。一位研究員提出一個新的研究方向。他發現,日本陶器古文物上佈滿拉胚製作過程形成的細膩環狀紋理,就像黑膠唱片上一圈圈的紋路一樣。

他推斷,做一個拉胚陶,就像做一張唱片,聲音的細微震動會被記錄編碼(encoded)到陶器上,如同灌錄黑膠唱片的原理一樣。或許這就是古人製陶的真正原因——錄音,或許2000年前製陶匠人的閒聊對話紀錄就這樣被灌錄在陶器的紋理中。如果能研發一個3D立體的唱片播放機,或許就可以回到過去聽到他們當時的對話。

「當然,這理論最後證實是一則都市傳說,」安德森說,「但這理論真的還滿讓人著迷的。那如果,就如果這理論是真的呢?如果我們真的可以看見聲音的形狀?」故事真假不重要,重點是好故事刺激靈感,「聲之房」讓觀眾不只看見聲音,也看見歷史轟然作響的存在。

擦不乾淨的粉筆字 抹滅不掉的記憶

擺盪在虛實之間,虛擬實境可說是討論「存在」這個故事最合適的媒介:粉塵聚散,字母忽而排列成義、忽又崩解失義,試問當文字消散,故事還在嗎?當肉身死去,精神還在嗎?

《沙中房間》的第一版作品名是《粉筆之房》(Chalk Room),安德森的想法是,記憶就像寫在黑板上的粉筆字,即使擦拭覆寫還是會留下痕跡。在愛犬蘿菈蓓兒(Lolabelle)與丈夫路瑞德(Lou Reed,前地下絲絨樂團主唱)相繼過世後,篤信佛教的安德森自「中陰身」的概念獲得啟發。藏傳佛教相信,在死亡與來世之間有段約49天的過渡期,名為「中陰身」。期間,死者的意識和記憶會一絲一絲逐漸消散於天地。

去年創作期間,黃心健的父親也突然陷入昏迷,在與他見過最後一面後,倉猝離世。「我也因此強烈感受到經歷親愛之人的死亡,如何去回憶一個人的過程,」黃心健說,「Laurie(安德森)以黑板作為重要象徵,因為黑板可以不斷寫、不斷擦,但怎麼擦都會留下痕跡,就像人不能徹徹底底把一件事忘掉。沙中房間的世界是由黑板構成的,有點像進入人的記憶裡,密密麻麻寫著他生前的想法與回憶。但這些回憶又像被擦過的黑板,只剩下殘餘的資訊,只能隱隱約約揣摩,他到底在想什麼、記憶什麼。」

原來那是思念的形狀。

來自藝術家庭、擁有機械工程與工業設計背景的科技藝術家黃心健,在1994年第一次與安德森合作互動科技藝術,從當年的CD-ROM做到現在的VR,他認爲科技藝術討論的核心是「科技如何改變人性」。他也提醒,在科技藝術成為當下最重要的藝術形式後,更不能忘記藝術貴在獨特。(北美館提供)

來自藝術家庭、擁有機械工程與工業設計背景的科技藝術家黃心健,在1994年第一次與安德森合作互動科技藝術,從當年的CD-ROM做到現在的VR,他認爲科技藝術討論的核心是「科技如何改變人性」。他也提醒,在科技藝術成為當下最重要的藝術形式後,更不能忘記藝術貴在獨特。(北美館提供)

我的身體不見了!

《沙中房間》像是一個規則顛倒的黑白世界,玩弄著真實與虛構之間的雙箭頭,把抽象變具象,實體化為空無。

黃心健分享了測試過程中觀眾的回饋,「我們請了很多朋友來試玩。一般人使用VR,都是驚艷於看到一個完全不同的世界,但其中一位女士的反應很特別,她說『我的身體哪去了,我看不到我的身體,但我好像覺得也OK!』這個發現給我們很大的衝擊。因為從西方藝術脈略來看,古希臘追求用藝術歌頌完美的人體,當代藝術講究各種關於人的認同(性別認同、民族認同、宗教認同等),主題都圍繞在身體和身分。但進入VR世界時,身體居然不見了,只剩一個視點,我們什麼都不存在只能看這個世界,那到底會是怎樣一回事?」

透過VR眼鏡看世界,只剩一個視點,卻看不見自己的身體──這微妙的感覺居然跟達利1945年的油畫畫面如出一轍。(取自網路)

透過VR眼鏡看世界,只剩一個視點,卻看不見自己的身體──這微妙的感覺居然跟達利1945年的油畫畫面如出一轍。(取自網路)

安德森說,「我做藝術,就是因為我想要自由,並且了解『我是誰』。比方說我幫你拍了一張照片,拍得眼歪嘴斜,你會說『不不不,那不是我,我是透過我自己的眼睛往外看出去的那個人才是我,我不是你用照片拍下來的那個影像。』我和心健要讓你體驗的,就是擺脫身體束縛,完全自由飛翔的心。」

在《沙中房間》裡,想飛,就把雙手併攏(但你看不到你的手,只能意識你的手),想飛快一點,就把雙手併攏往前伸直,想飛慢一點或停下,就把雙手拉近胸口或雙手分開。

「飛」是安德森的夢想,「可以飛就是擁有自由,如在夢中。『飛』可以快速轉換視角,那是我身為藝術家的目標。我所有的作品都在追求脫離現實自我的束縛,達到『忘我』的境界。讀一本書可以忘我,VR也可以。」

VR還是一個很新的藝術形式,並沒有所謂正確的玩法,每個觀眾都可以用自己的方式體驗《沙中房間》樣,有的人就是喜歡盡情「飛」,有的人則喜歡不斷發聲做出自己的聲音雕塑。(北美館提供)

VR還是一個很新的藝術形式,並沒有所謂正確的玩法,每個觀眾都可以用自己的方式體驗《沙中房間》樣,有的人就是喜歡盡情「飛」,有的人則喜歡不斷發聲做出自己的聲音雕塑。(北美館提供)

換個「聽角」,發現「空間音樂」

飛不只可以快速轉換視角,也可以快速轉換「聽角」。安德森在創作過程中發現,VR空間裡的音樂不是敘事(narrative),也不是從開始到結束的線性(linear)結構,它是空間裡的音樂。

「音樂本來就跟空間相關,像室內樂就是為了一群在房間裡聽音樂的人而創制;而在體育館裡開唱的搖滾樂,就是要以那樣速度(tempo),殘響(reverb)才不會一團亂。音樂,永遠跟視角/聽角(perspective)有關,」安德森說,藝術家可以在VR裡創造一首縈繞在你頭上的歌,就像一段你無法忘掉的曲子,而且你真的可以把這段音樂推開,但就算你逃到VR空間的另一角,卻還是聽得到這段音樂,只是以另一個形式呈現。譬如,你從這一角走到那邊樹下,原本聽到的旋律就會變成一首樹之歌。

「我們正開始做完全不一樣的音樂——空間音樂,」在音高、音色、聲音強弱、音長之外,音樂在VR中出現第五個向度——空間,安德森興奮地在空中比畫,「未來,創作者可編寫出音樂在空間中的變化,讓VR使用者穿越那些變化,製造出屬於自己的聽覺經驗,等於是玩出自己的音樂。」

VR的未來:感官跨界

黃心健說,「目前VR只能虛擬視覺、聽覺,創作者紛紛開始想像其他感官(嗅覺、味覺、觸覺)的可能性。」

他分享在威尼斯影展觀察與體驗到的VR趨勢,「譬如加拿大劇場導演的作品《Draw Me Close: A Memoir》,講述主角(也就是VR使用者)與罹癌母親的互動。VR裡用素描繪成的老婦人,突然走過來擁抱你,觀眾會發現自己真的被抱住了!原來旁邊真的有演員身上戴著感測裝置,她的動作聲音,會反映在VR中的老婦人身上,所以觀眾其實是被演員抱住了,聽到的也是演員的聲音。我被抱到的瞬間,衝擊滿大的,因為是被一個虛擬的手繪素描所擁抱,虛實交錯的感官經驗很特別。」

安德森也說,「VR很有趣,會帶來感覺的衝突,譬如腳告訴你『你踩著地』,但眼睛跟你說『你在飛』,你要選擇相信哪一個感覺?多數人選擇相信眼睛,因為視覺的主導性很強。這現象對藝術創作者而言尤其有趣,當創作者在作品中每多加一個相衝突的感覺/感官,就又多了一種體驗世界的方式。我相信當愈來愈多人使用,VR的未來無可限量。」

在「舞蹈之房」,可以跟被粉筆畫出的人們圍在中心跳支舞。(北美館提供)

在「舞蹈之房」,可以跟被粉筆畫出的人們圍在中心跳支舞。(北美館提供)

科技藝術的潛在危機:怎麼個個都像TeamLab?

未來榮景可期,但黃心健提醒,「藝術的本質,是展現每個藝術家與眾不同的獨特經驗。但科技藝術弔詭的是,它的技術相對困難,需要被開發,所以很多科技藝術家是使用開放原碼(open source)的技術去創作,導致很多藝術家試圖使用同一種技術去展現看待世界的獨特觀點,但因為工具與技術相近,創作成果反而顯得不獨特。

今日VR藝術絕對不是一個藝術家可以獨立研發的,只能選擇使用A牌、B牌,或C牌的VR頭盔眼鏡。但若觀察電影藝術脈絡,可知電影導演為了講述自己獨特的故事,都在發展屬於自己的運鏡手法、剪輯手法等,這就是科技藝術未來要去思考的課題。

當日本科技藝術團隊TeamLab做出科技影像互動藝術,所有台灣互動設計公司都馬上表示自己也會做,這意謂著什麼?除了技術或學習能力不輸人,也隱含著一種危險──我們的獨特性到底在哪裡?

科技人注意:沒有「只缺Content」這種事!

看到科技藝術如火如荼的發展,科技公司往往一心想跨界,卻不知如何與藝術家展開合作。

安德森的建議是,「科技公司可以直接邀請藝術家參與。但因為是新的藝術形式,所以需要更多時間。就好好玩(have fun, just play),最好的結果都是玩出來的,不是靠訂定目標在達成。

通常科技公司的目標都是製造產品,賺錢。上世紀90年代有很多科技公司的言論是——我們什麼設備都有了,只缺一樣。

什麼呢?Content(內容)。

這想法非常糟糕,好像意義是一種液體,你可以把意義倒進機器或系統裡,但根本不是這麼一回事。你不能把內容從它原本的容器抽離出來,你必須活在那系統或科技裡面,住在裡面一陣子,才會有相應的內容產生。就像沒握過筆刷的人是不可能畫出什麼偉大的傑作,一定要先認識那個媒介,沉浸其中,萌生出的內容和想法才會是「活的」、「有機的」。

安德森建議,科技公司和藝術家的最佳合作,是玩出來的,而不是訂定硬梆梆的目標數字。(北美館提供)

安德森建議,科技公司和藝術家的最佳合作,是玩出來的,而不是訂定硬梆梆的目標數字。(北美館提供)

更好的方式是,科技公司能提供藝術家可以經常接觸到這些新科技的場域,經時間的催化,創意與藝術就能自然而然產生。

總之,絕不是請藝術家來,然後指著藝術家說:Make art!(責任編輯:王珉瑄)

(本文轉載自《天下雜誌》,授權《未來城市@天下》刊登。未經同意請勿轉載。)